Part5 呼吸器疾患各論

C. 気管と気管支

52章 犬の慢性気管支炎

Ned F. Kuehn

定義と病因

慢性気管支炎は、通常小型犬種の中高年齢以上の犬で見られ、知らぬ間に進行し発症し、本質的には治らない病気である。それは、慢性の執拗な咳を臨床的特徴とし、気道の慢性炎症と粘液分泌過多を病理学的特徴とする。[1] 咳は、ギャギング(のど詰まり様動作)を伴い通常湿咳である。しかし犬は痰を喀出しないので過剰な粘液の排出に気づかないことが多い。[2] 人の慢性気管支炎は、少なくとも2年間でその年間通じて少なくとも3か月間つづく慢性か再発性の過度の気管支からの粘液分泌として定義される。その診断は、癌、肺炎および結核症のような他の特定の肺疾患を除外してなされる。

犬は人より寿命が短いので、犬の定義は少し修正された。[2] 犬の慢性気管支炎は、現在よりさかのぼった1年間に少なくとも2か月間連続して、慢性か再発性の過度の気管支からの粘液産生を示した状態として定義され、慢性の咳嗽という形で臨床的に現れる。人と同じように、気管支粘液の慢性的な分泌過多は他の肺疾患に起因しない。したがって、慢性気管支炎の診断は以下の三大基準の満たす必要がある:

1. 慢性発咳を示すこと

2. 過度の粘液を示す、あるいは粘液分泌過多を示す証拠がある

3. 他の慢性の心肺疾患(例えばうっ血性心不全、慢性の細菌性肺炎、肺腫瘍、寄生虫症、および真菌性肺炎)を除外できること。犬では、合併疾患(例えばうっ血性心不全と気道虚脱)が存在することがあるので、慢性気管支炎の診断および治療が複雑になるかもしれない。

慢性気管支炎の最も一般的な機能的な続発症は慢性の気流閉塞である。それは一般に慢性閉塞性肺疾患(COPD)と呼ばれる。[3]

病態生理と病原論

慢性気管支炎は、気管気管支樹における過度に粘稠な粘液あるいは粘液性膿(粘液膿性物質)によって病理学的に特徴づけられる。[3] 粘稠な粘液は、さまざまな量の細胞性残骸および水腫液が混在し多くの好中球およびマクロファージを含んでいる。小さな気管支は、濃厚な粘液栓によってしばしば閉塞される。気管支の粘膜は通常充血肥厚し浮腫性である。ポリープ状増殖が気管支腔に粘膜から突出していることがある。不整形の浸潤影を示す肺炎は慢性気管支炎犬の約4分の1にみられる重症化要因である。肺気腫は犬では人ほどみられない疾患であり、犬の場合、主に肺葉辺縁に見られる程度である。

慢性気管支炎の進行は、気道損傷とそれに対する組織反応という悪循環の結果であると一般に考えられている。気道は一連の肺の防衛機構で健常に保護されている。すなわち、正常な線毛運動、正常な粘液の量と質、効率的な側副換気および効果的な咳メカニズムなどである。[4] 持続感染あるいは空中刺激物の慢性吸入により気管支上皮への傷害が継続し、線毛上皮の扁平上皮化生、粘液を分泌する腺細胞の過形成、肥厚および気管支粘膜の充血と細胞浸潤を刺激する。気管支および細気管支壁の慢性の嚢状拡大および破壊(気管支拡張症)は、長年の気道炎症に起因するかもしれない。気管支拡張症による気道の形状変化が一度生じれば、それらは元に戻らない。更に、これらの変化が正常な防衛機構を妨げると、気道中に細菌の増殖がよく生じる。気管支拡張症に関連した不可逆性の気道変化は、粘液線毛クリアランスに重度な機能障害を引き起こす。すなわち、気道に粘液が蓄積し、動物は再発性の気管支肺感染を起こしやすくなる。

トイ品種は軟骨輪や主気管支が弱いので、しばしば呼期中や咳嗽中に気管気管支の虚脱が生じる。中枢気道の虚脱は呼気時の気流および効率的なクリアランスを妨げ、慢性気管支炎患者の臨床症状を悪化させることになる。気管支上皮の慢性傷害は正常肺の防衛機構の妨げるのみならず、肺内のガスの流量も機能的に妨げるようになる。慢性気管支炎では気道径が次のメカニズムの組合せによって小さくなる:

* 気道壁の浮腫および細胞浸潤

* 管腔内における多量の粘稠な粘液

* 粘膜固有層の線維化およびポリープ状増殖を伴った局所的な気管支内の狭小化

* 反応的な気道狭窄(犬においてはヒトほど重要でないかもしれない)を引き起こす気管支平滑筋の痙縮

* 慢性炎症性活動により気管支壁が脆弱化しておこる中枢気管支の虚脱

* 粘稠な粘液による末梢気道の充填

* 炎症性活動の結果としての細気管支の閉塞

* 肺気腫は、肺胞が粘液で充満して進展する

慢性閉塞性肺疾患は慢性気管支炎の結末として生じ、ほとんど不可逆的な気流閉塞を特徴とする潜行性疾患であり、それは特定の肺疾患あるいは浸潤性肺疾患として説明できない。

COPDでいう「ほとんど不可逆的な気道閉塞」とは、明らかに可逆的な気流閉塞性疾患である喘息から区別される。

末梢気道は不可逆性気流閉塞が起こりやすい主な部分である。慢性気管支炎に伴う長期間の気道炎症は、難治性の気流閉塞の原因である。正常では末梢気道の全気道抵抗に占める割合は非常に小さい。なぜなら末梢気道の数が莫大なため肺気流の総断面積が劇的に増加するためである。したがって末梢気道疾患で臨床徴候を引き起こすほどの気道抵抗が上昇するには、病変がびまん性かつ広範でなければいけない。犬には、通常肺胞と隣接した呼吸細気管支の間に広く交通する連絡孔がある。細気管支が閉塞してもこれらのチャネルを通じた側副換気によって肺胞は換気を続けることができる。したがって、COPDによる息切れの臨床症状がみられるには、犬の末梢気道疾患が著しく広範囲でなければいけないということが理解される。人では、肺機能試験によって気流閉塞を定量してCOPDを診断する。気道抵抗の上昇と1秒率(努力性呼出における1秒間での呼出量/努力性肺活量)の減少が特徴的な所見である。獣医学において肺機能試験は一般には行われていないので、COPDは臨床所見とX線所見に基づいて通常診断される。末梢気道の広範囲な閉塞は、主として呼気性呼吸困難の臨床症状を示す。COPDにおけるガス蓄積は、呼期に末梢気道が早期閉鎖するために生じる。COPDが進行すると、ガスの蓄積が安静呼吸中にも生じ、患者の胸郭は樽型を示すようになる。肺野の過膨張はX線写真で見られる。

高度の慢性気管支炎とCOPDを示す患者では、肺血流に対する換気の不均等分布が進行する。肺血流に対して換気が全体的に制限されて、換気-血流不均等分布が生じる。慢性低酸素血症は赤血球生成を刺激し、軽度から中程度の赤血球増加症(二次性赤血球増加)を示すようになる。高度の慢性気管支炎にともなう全気道抵抗の増加は、呼吸仕事を増加させて、低酸素血症を進行させる。肺動脈の血管収縮が低酸素血症に応じて生じる。この肺の低酸素性血管収縮反応は、肺血管抵抗と肺動脈圧の増加を引き起こす。慢性の肺高血圧は右心不全(肺性心)を起こすようになる。

疫学、危険因子および環境要因

慢性気管支炎の原因は犬ではほとんど解明されておらず、通常個々の患者において原因は特定できない。慢性気管支炎の原因を決定するのが難しいのは、この疾病がその進行期になって初めて検知されるからである。この大きな理由は、慢性気管支炎が長い病態経過をとり、知らぬ間に進行し発症する病気だからである。また、診断はほぼ臨床症状の記述のみに基づいている。

人において、気管支内の粘液の分泌過多に最も重要であると考えられている3つの病因は、喫煙、大気汚染および感染である。一般的な大気汚染物質である二酸化硫黄(SO2)への長期被曝は、犬で粘液分泌過多、気管支粘液腺肥大、気管支拡張症および肺気腫を引き起こす。[5] BOX 52-1に、犬の慢性気管支炎の原因のいくつかをあげる。

BOX 52−1

|

犬の慢性気管支炎の原因 大気汚染 |

慢性気管支炎は、中年以上の年齢(5歳以上)の小型犬種(例えばテリア、プードルおよびコッカースパニエル)で最もよく見られる。しかしながら大型犬でも診断を見落としてはならない。[6] 慢性気管支炎の患者で通常見られる臨床徴候は次のようである。

・ギャギングをともなったしつこい難治性の喀痰を伴う咳および唾液の生産(ふつう呑み込まれるので発見するのは困難)

・咳は日中乾咳で、高く、荒く、ガチョウのなくような咳であるが、夜と朝方には湿咳となる。

・運動や興奮後にでる発作性の咳

・肥満

・チアノーゼ、虚脱、消耗および運動不耐性

・洞不整脈?

・呼期性呼吸困難

・せきの増悪と緩解を不規則に繰り返す(増悪は天候の変化、特に寒さに関係あるかもしれない)

・病気の全身性の兆候は、重度な増悪や慢性気管支肺炎がみられたときにあることがある。[7] 慢性気管支炎の臨床診断は、以下の三大基準を満たすことを必要とする:

(1)現在より遡った1年間に少なくとも連続2か月間のほとんどの日に慢性発咳あり

(2)過度の粘液か粘液膿性分泌過多を示す証拠がある

(3)他の慢性呼吸病の除外することができる。[8]

最初の2つの基準は、完全で正確な病歴で容易に確認されるかもしれない。第3の基準は、慢性発咳と呼吸困難の他の原因を調べる詳細な検査によって確認される。除外されなければいけない最も重要な鑑別診断は、心疾患(典型的に慢性の僧帽弁逆流)、慢性の細菌性肺炎、肺腫瘍、異物気管支炎、過敏性気道疾患、イヌ糸状虫症、肺の寄生虫、真菌性肺炎、えん下障害および巨大食道である。

身体検査はほとんどの場合患者の評価に有意義でない。心疾患(例えば慢性の僧帽弁逆流あるいは肺性心)および肺疾患(例えば気管虚脱または肺炎)が、多くの場合、慢性気管支炎の患者に共存する問題あるいは二次性の合併症として存在するので、胸部の入念な聴診は重要である。肺音は気道の状態により正常か異常となるかもしれない。全吸気の断続性ラ音および呼気性の喘鳴は最もよく聞かれる偶発の(異常)呼吸音である。胸腔内で気管虚脱のある犬では、呼気終末のスナップ(クリック)が、咳をしたときあるいは呼気努力の間に聴かれるかもしれない。しかしながら、慢性気管支炎の犬の多くは正常な聴診所見をしていることが強調される。

重度な閉塞性肺疾患を示す犬は、さらに肺過膨張(樽型の外観)、明白な呼気努力および呼気相の延長も示すようになる。呼気相に努力呼吸が増加する場合、重要な臨床所見と考えるべきである。なぜなら、慢性気管支炎は呼息性呼吸困難を引き起こす犬でもっとも一般的な呼吸器疾患だからである。

鑑別診断

慢性気管支炎は、他の慢性呼吸病を臨床的に除外した診断名である。しかしながら、合併する心肺の疾病が慢性気管支炎の診断を複雑にするかもしれない。咳か運動不耐どちらかを示す慢性呼吸病、またはどちらも示す慢性呼吸器病で除外すべき疾患は、うっ血性心不全、気管虚脱、過敏症(アレルギー)肺疾患、寄生虫性肺疾患、イヌ糸状虫症、肺腫瘍、好酸球性あるいはリンパ腫様肉芽腫症、肺炎、肺葉膿瘍、異物、肺葉捻転、横隔膜ヘルニア、胸膜腔疾患(例えば血胸、乳び胸、気胸、腫瘍)、二次性の誤嚥性肺炎をともなった神経筋疾患(例えば巨大食道、重症筋無力症)、喉頭麻痺および縦隔疾患(例えば肺縦隔、腫瘍)がある。

診断のための検査

犬の慢性気管支炎の診断は慢性発咳の病歴のみにほぼ基づくので、診断のための検査は慢性発咳を示す他の原因を除外するために行なわれる。全身性疾患が疑われる場合、全血球算定(CBC)、血液生化学的プロフィールおよび尿検査が指示される。呼吸の異常だけ示す犬では、多くの場合CBCは正常を示すが、有用なデータとなることがある。白血球数の増加は、気管支肺炎の存在を示唆するかもしれない。一方、好酸球増加症はアレルギーか寄生虫性肺臓炎を示唆するかもしれない。動脈血ガス分析は、重度な閉塞性肺疾患の患者で行われることがある。低換気による炭酸ガス分圧の上昇は、呼吸仕事の増加とともに換気不全の発症を示す重大な所見である。犬糸状虫症が流行している地域では慢性発咳を示す犬はすべて、イヌ糸状虫症を除外するために抗原テスト(あるいは相似検定)を行なうべきである。もし肺寄生虫の存在が疑われれば、検便(標準浮遊法およびBaermann)がそれを除外するために行なわれるだろう。

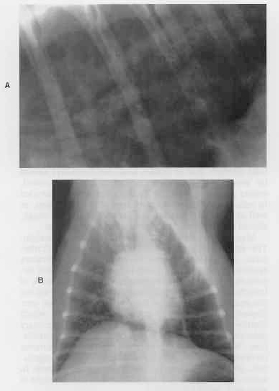

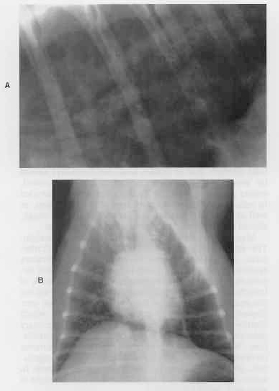

質の高い胸部X線写真は、慢性咳の他の原因を除外するかあるいは肺炎、気管支拡張症および心疾患のような合併疾患を示すのに重要である。閉塞障害のない慢性気管支炎の犬の胸部X線写真は通常気管支壁の肥厚を示すか、あるいは気道に沿った陰影が全体的に強調されているか、もしくはその両方を示す。(図52−1) 気管支壁肥厚は、「ドーナツ」影および「tram lines」(それらはそれぞれ、肥厚した気管支壁の走行に平行または直交する投影から発生する)によってそれぞれ認識される。肺胞浸潤影の存在は同時に肺炎あるいは肺水腫があることを示しているかもしれない。しかしながら、多くの犬が正常と思われる肺野を示す。したがって、正常な胸部X線写真の所見は、慢性気管支炎の診断を除外するべきではない。

図52−1。A 胸部X線ラテラル像における肺葉背側後部の近接像。B 同じ胸部の腹背像。両方の所見は閉塞性障害のない慢性気管支炎の犬からのもので、気管支壁の肥厚、および気道に沿っての間質影の全体的増加を示す。

高齢の犬で犬の胸部X線写真で軽度から中程度の気管支周囲のパターンがあった場合、ただの加齢性変化というように片付けるべきでない。高齢犬の胸部X線写真でみられる気管支周囲および間質陰影は組織学的に有意な異常所見と関連することが示された。[9] 同様に、高齢の人の胸部X線写真の同様の変化は気管支周囲の病理学の重要な兆候と考えられる。

閉塞性慢性気管支炎(例えば慢性気管支炎と慢性閉塞性肺疾患)を示す犬では、気管支壁肥厚や気道壁に沿った全体的な間質陰影の増加に加えて肺の過膨張を示すX線所見が得られる。肺の過膨張は、肺野の透過性亢進および拡大によって、および横隔膜の尾方変位と平坦化によって認識される。気管支肺炎と気管支拡張症は慢性気管支炎の合併症として発生するかもしれない。重複する気管支肺炎は、不規則な肺胞浸潤影によってX線写真で認識される。気管支拡張症は気管支の嚢状や円柱状の拡張によって識別される。

気管支肺胞洗浄あるいは気管洗浄は細胞診と微生物学検査の検体を採取する方法であり、慢性気管支炎の疑いがあるすべての犬で考慮されるべきである。それは、臨床徴候の急性増悪を示した慢性気管支炎の犬の全てに必ず行なうことが指示される。慢性気管支炎の犬の気管支肺の細胞診では、典型的には正常もしくは過形成の気管支上皮細胞と過剰な粘液、マクロファージ・杯細胞・好中球・リンパ球の増加がみられる。貪食されたバクテリア含む好中球の増加を特徴とする化膿性のサンプルは気管支感染か気管支肺炎を示唆する。多くの好酸球の存在は過敏性疾患か寄生虫感染が基礎疾患になっていることを示唆される。

気管支肺胞洗浄か気管洗浄の回収液の微生物学検査(培養および感受性試験)は、二次性の細菌感染を除外するために指示される。健康な犬の気道および肺に様々な正常菌叢が普通に存在している。[10,11] したがって、培養で少数の細菌の成長がみられても、必ずしも感染の存在を意味しない。慢性気管支炎の犬の多くにおいて、気道か肺から分離培養される細菌は、感染というより正常菌叢を反映している。気管気管支からの培養および感受性試験は、慢性気管支炎の犬で?線と気管支鏡で気管支拡張症が発見された場合、または、安定していた慢性気管支炎が急性増悪を示した場合にも、実施される。これらの場合の多くは、気管支肺の細胞診によって、細胞内細菌所見あるいは好中球の中毒性変化に基づいて感染症の存在が支持される。培養結果が意味あるものとするためには、培養および感受性試験のサンプルが咽頭ではなく下気道から得られることが必要である。最も一般的な分離菌は、気管支敗血症菌、連鎖球菌属、パスツレラ菌属、大腸菌、緑膿菌属およびクレブシェラ属である。

気管支鏡は、X線所見で特に典型的な所見のない犬に、慢性気管支炎の臨床診断を確立するのを支援する際に有用な手段と思われる。さらに、気管支鏡は、細胞診と培養のために深部気道からサンプルを得ることができるので価値がある。慢性気管支炎の犬の気道は発赤および凹凸不整状の所見によって特徴づけられる。[3] 粘膜は、しばしば厚く、表面不整で、浮腫状に見える。時々ポリープ状増殖物や結節状突起が気管支腔へ突出しているのが見られる。多量の濃厚で粘着性の粘液が、気道内でひも状あるいは小さくプラーク状に蓄積して見つけられることがある。末梢気道は粘液栓(図52−2)によって閉塞されているかもしれない。背側の膜性壁が気道腔の中へ虚脱することが慢性気管支炎の犬でよくみられ、これは気管虚脱が存在することを示す。主気管支の虚脱が呼期中に見られることがある。これらの患者は典型的には主気管支の虚脱を示さないものより予後が悪い。二次および三次気管支が嚢状や不整形に拡張している場合、気管支拡張症の存在を示唆する。

図52−2。大量で、濃厚、粘稠な粘液が、気道内にひも状あるいは小さな斑状の蓄積として見つけられることがある。末梢気道は粘液栓によって閉塞されているかもしれない。

病理学および組織病理学的所見

慢性気管支炎はほぼ臨床兆候に基づいた診断であるので、組織生検は確定診断に必要ではない。線維化、浮腫、固有層へのリンパ球、形質細胞、マクロファージおよび好中球の細胞浸潤が病理組織学的に見られる。気管気管支の壁はかなりの割合で粘液腺によって占められる。粘液腺はサイズ、数とも増加し(肥大)、杯細胞も気道上皮全体にわたって数が増加(過形成)する。[12] 局所的な潰瘍、線毛の損失および気管支上皮の扁平上皮化生も見つかる。非常に重症の場合、慢性の低酸素症による肺高血圧から右室肥大となり小さな肺動脈が管腔側へ肥大していたり肺の細動脈の筋腫大[13] がみられるかもしれない。

肺深部から気管支肺胞洗浄によって得られたサンプルの細胞診では、大量の粘液と正常か過形成した気管支上皮細胞、また圧倒的多数の変性のない好中球が典型的にみられる。[14]マクロファージ、杯細胞およびリンパ球の増加もみられることがある。気道粘液の気管支鋳型(クルシュマンらせん体)が洗浄液サンプル中に回収されていることがある。好中球の増加は必ずしも細菌感染の存在を示すものではない。細菌感染は慢性気管支炎の多くの犬で臨床的に問題ではない。多くの変性好中球あるいはバクテリアを貪色した好中球の存在は、二次性の細菌性気管支炎あるいは気管支肺炎の存在を支持する。

時々、慢性気管支炎の犬で、洗浄液中に多くの好酸球がみられる。これは、全身性の過敏症か、胃腸内寄生虫か外部寄生虫、過敏性肺疾患、あるいはある疾患の病期が合併していることを示していると考えられる。多数の好酸球は、慢性気管支炎の急性増悪を示した人から回収されることがあり、これは非感染性刺激物、ウイルスおよびマイコプラズマ属が急性炎症を引き起こしたのではないかと考えられている。[15]

管理とモニタリング

慢性気管支炎による気道の解剖学的構造の変化は容易には回復しない。気管支拡張症、気管気管支の虚脱および肺気腫は修復不能であり、このことが、これらの患者の管理を困難にしている。この疾病は本質的に不治なので、クライアント教育は非常に重要である。この疾患の自然経過および治療の目的についてクライアントがよく理解することが必要である。

治療法は、個々の動物の問題の性質および重症度をよく評価して決定する。基本的に、慢性気管支炎の患者の管理は5つの主要なカテゴリーに分類される。

1. 悪化要因の回避および体重のコントロール

2. 気道閉塞と炎症の軽減

3. 咳のコントロール

4. 感染のコントロール

5. 酸素療法

慢性気管支炎を起こす要因を同定することはほぼできない。原因物質が同定されても暴露が継続すれば、治療は達成されない。また、コントロールはより困難になる。原因因子の暴露が軽減されれば、気道の炎症性変化を軽減し解剖学的に正常な気道構造に戻る可能性がある。慢性気管支炎の犬は清潔な涼しい環境の中で管理されることが勧められる。吸引性刺激物(例えばオーブンや家庭用スプレー洗剤、ほこりや煙、熱、および蒸気)に暴露されないようにすべきである。気道虚脱を合併する場合、発作を減らすためにストレスをかえたりまたは興奮させたりしないようにすべきである。このような犬や、また咳が非常に出やすい犬には、カラーではなくハーネスが付けるべきである。

慢性気管支炎の多くの犬が肥満である。胸腔外、胸腔内、腹腔内の脂肪の過度の蓄積は呼吸器系を制限し、肺容量を減少させる。[3] 肥満は胸壁コンプライアンスを減少させ、呼吸仕事を増加させて、横隔膜上の腹腔内圧を増加させます。安静時の肺容量が小さいとその動物の末梢気道は閉塞しやすくなる。そのために正常な肺の防衛機構の効率を減少させ、肺胞換気も減少する。減量は換気を改善し、運動能力を促進し、動脈血酸素化を向上させて、心血管系に対するストレスを軽減します。減量のみで臨床徴候が著しく改善した犬もいる。

気道閉塞の軽減は、患者に合わして3つのタイプの治療、すなわち、抗炎症剤、気管支拡張剤、および蓄積された気道分泌の除去を促進する去痰療法の3つを組合せて行なう。

抗炎症治療は慢性気管支炎の最も重要な治療である。慢性の気管支の炎症は、粘液分泌過多、粘膜の気管支壁肥厚、さまざまな程度の気道平滑筋の収縮を示すようになる。気道炎症の減少を達成するために数週間から数か月間の期間が必要とされるかもしれないし、気道炎症をコントロールしきれない場合もある。

犬の慢性気管支炎のほとんどの場合が原因を特定できないので、内科的治療の主要な基礎は気道炎症をコントロールすることである。推測だが、グルココルチコイドは気道炎症および粘液産生を抑制することによって慢性の気流閉塞を緩和したり、咳の受容体刺激を軽減してせきを少なくしたりして、慢性気管支炎の犬に効果を示すと思われる。[7,14] グルココルチコイドは最も有効な薬物で、慢性気管支炎犬を管理する慢性療法の基礎となる。しかしながら、グルココルチコイドは二次性の気管支肺感染症の患者に投薬してはならない。

犬において肺組織に対する様々なグルココルチコイド薬剤の固有の生物学的利用能についての研究はまだない。人では、ヒドロコルチゾンが肺組織に対して最も高い浸透性があり、その次にメチルプレドニソロン、プレドニゾンの順になるようである。経口または非経口のグルココルチコイド療法は、犬でもっともよく行われる。多くの副作用が慢性の経口または非経口のグルココルチコイド療法で現われる可能性がある。プレドニゾンとプレドニゾロンのような短時間作用型グルココルチコイドはデキサメサゾン、メチルプレドニソロンおよびトリアムシノロンのような持続型薬剤より副作用は少ない。グルココルチコイド吸入療法は人では好まれている。なぜなら薬剤が直接肺に吸入されるので全身への副作用がないからである。しかしながら、この治療法は多くの犬にとって施行は難しいと思われる。

0.5〜1.0 mg/kgの投与量で12時間ごとに経口のプレドニゾンあるいはプレドニゾロンを10〜14日間使用することが最初に推奨される。臨床徴候が緩解してきたら、投与量は10〜14日ごとに半分ずつ減薬されるべきである。薬物の投与量は、臨床徴候の改良(つまり咳の減少および運動不耐の改善)を維持するのに必要な絶対最小値に徐々に縮小されるべきである。代替薬でステロイド投与を延長したり、3日毎の投与法をおこなったりすることなどは有益なことがある。プレドニゾンまたはプレドニゾロンの単独投与によって臨床症状の有意な改善みられない場合、アルブテロールのような気管支拡張剤との併用療法を試みるべきである。2〜4か月間の維持療法の後、徐々に完全に治療を止める試みがなされるべきある。治療中止後数ヶ月間、臨床症状が悪化しない犬があることがある。疾病の増悪がみられる場合、グルココルチコイド療法は上記ガイドラインに従って再開すべきである。

非ステロイド性抗炎症剤の使用は、慢性気管支炎の犬の治療では評価されていない。トロンボキサンTXA2およびプロスタサイクリンPGF2およびPGD2は実験条件下で気管支収縮を引き起こしているが、現時点ではそれらが慢性気管支炎の犬の気管支収縮に重要な役割を果たすとは考えられていない。

人では慢性気管支炎にともなう気管支収縮を軽減するために、気管支拡張剤が一般的に処方されている。慢性気管支炎の犬では、気管支収縮が存在しかつ気道閉塞の重要な原因と仮定できるなら処方してもよい。慢性気管支炎の犬へのβ2作動薬療法は、呼気性の気流を増加させたり、喘鳴を減少させたり、咳を軽減させたりすることが示されており、部分的にX線所見を改善させることも示されている。[7] しかしながら、一回換気のフローボリューム環のような肺機能検査が広く使用されないので、慢性気管支炎の犬において気管支収縮の存在や気管支拡張効果を確認するのは困難である。この制限にもかかわらず、おそらく慢性気管支炎のすべて犬には気管支拡張薬の試験的治療の効果が認められるであろう。気管支拡張療法の効果は臨床症状改善の点から判断されるべきある。なぜなら慢性気管支炎の犬には可逆的な気管支収縮の場合がわずかながらあるからである。気管支拡張療法で臨床病状改善を示す犬でも気管支拡張薬の単独使用はすすめられない。慢性気管支炎の炎症の性質は慢性で進行性なので、グルココルチコイドの併用がすすめられる。

β2作動薬(例えばアルブテロールとテルブタリン)は慢性気管支炎の犬で使用される最も有効な気管支拡張剤であろう。[7]これらの薬物はまた気道炎症をコントロールするグルココルチコイドと用いると協調的に作用するようである。したがって、β2作動薬治療に臨床症状改善を示す犬は、グルココルチコイドを併用すると、両者とも少な目に用いて臨床徴候のコントロールが可能となる。β2作動薬治療法は、運動不耐性、胸部聴診上での喘鳴音、あるいはグルココルチコイドに十分反応しなかった場合に、考慮されるべきである。β2作動薬の一般的な副作用には交感神経刺激作用による軽度の興奮と骨格筋の振戦がある。これらの副作用は、通常、治療開始後2〜5日間内に解決する。アルブテロール・シロップは、0.02 mg/kg PO 12時間ごと、5日間の投与を開始することがすすめられる。5日後に、初期投与量で改善の応答ありと評価されなかった場合、もし犬に副作用がなければ、投与量は0.05 mg/kg PO 8〜12時間ごとに増加してもよい。もし治療に反応を示せば、咳を最小限にし、運動不耐性も改善するアルブテロールの最低投与量を見つけるべきである。もし治療開始して2週間で改善反応がなければ、気管支拡張治療を進めても恐らく無効であろう。テルブタリンの有効薬用量はまだ明確にされていないが、およそ1 mg/kg PO 12時間ごとの投与が推奨されてきた。

以前は、メチルキサンチン誘導体(例えばテオフィリンとアミノフィリン)が犬の慢性気管支炎の管理で最もよく使用されていた。[16] 犬でのテオフィリンの動態薬理は十分に確立されている [17] が、慢性気管支炎の犬に対する有効性は経験的な報告があるのみである。β作動薬のように、メチルキサンチン誘導体はグルココルチコイドを併用することで気道炎症コントロールに協調的に作用するようである。[14] テオフィリンは、気管支の平滑筋弛緩を引き起こし、粘液線毛輸送の速度を増加させて、肥満細胞の細胞膜を安定させて、気管支血管透過性を減少させ、疲労した横隔膜筋の収縮性を増加させると報告されている。[14] メチルキサンチンの副作用としては、恐らくアデノシン拮抗作用に関連し、胃腸障害、頻脈および興奮がみられる。犬における好ましいテオフィリン剤は、長時間作用型および徐放性製剤(Theo-Dur Tabletト[Key Pharmaceuticals]20 mg/kg 12時間ごと; Slo-Bid Gyrocaps [Rhone-Poilenc Rorer]、20 to 25 mg/kg PO 12時間ごと)である。

抗コリン作用薬(例えばアトロピンと臭化イプラトロピウム)も気管支拡張薬になりうる。[14] 抗コリン作動薬は気道平滑筋を弛緩させ、迷走神経からの気道平滑筋や粘膜下組織の腺や杯細胞への神経伝達を遮断して粘液産生を減少させる。慢性気管支炎の気道狭窄にとって迷走神経刺激の増大は非常に小さい因子なので、アトロピンは慢性気管支炎の犬に対し有効な気管支拡張剤であると証明されていない。臭化イプラトロピウムは吸入によってのみ投与され、現時点では犬には実際的な方法ではない。

慢性気管支炎の犬には、蓄積した気道分泌物の除去を促進するとよいことがある。蒸気吸入あるいはネブライゼーションは濃厚で粘稠な気管支分泌物を湿らせて気道からのその排出を促進する。超音波ネブライザーは水を非常に小さな粒子状物質に霧化しそれを深部気道まで深く浸透させるので、最良の方法である。入院患者の噴霧療法は、動物を密閉したケージに入れポータブル噴霧器をそのケージに接続して行なうことができる。より高価な装置だが、給湿と温度調節が可能な酸素ケージも使用できる。自宅では、ポータブル噴霧器を用いエアロゾル化された薬剤を犬に吸わせて行なってよい。どちらの治療も1回に最低15〜30分、1日3〜4回行なえば効果的である。

噴霧療法の後の軽い運動は気管支粘液を移動させるのを促進し、起立状態での肺容量を増加させるので末梢気道を拡張させる手助けとなる。胸部理学療法は気管支粘液を移動させることを手助けし、噴霧療法の次に効果がある。胸部叩打法(coupage)は、手のひらを杯状にして患者の胸壁を軽くたたいて振動させて行なう。1回当5〜10分間を1日3〜4回行なわなければならない。処置後に一回大きな湿ったせきをすることで治療が成功していることが判断される。

去痰剤は気管支分泌液の除去を促進するために投与される。理論上、これらの薬物は気管支分泌液の粘性を減少させる。しかしそれらの有効性には疑問がある。湿咳を起こしている場合、自然な咳反射で気管支分泌物が放出される望ましいので鎮咳薬と去痰剤を組合せて使用するべきではない。アセチルシステインのような粘液溶解薬は、気道粘液の粘着性に関するジスルフィド結合を壊すことができる薬物である。しかし、エアロゾル化したアセチルシステインは気管支上皮を刺激し、気道収縮を引き起こす可能性がある。[6] 抗炎症療法、正常な水和の維持およびエアロゾル療法はおそらく、恐らく気道粘液物質を減少させたり粘性を軽減させたりする最も有益な方法である。

咳は重要な肺の防衛機構である。粘稠な気道分泌物を効果的に除去することは、慢性気管支炎の患者に非常に重要である。炎症を抑えずに咳を抑制することは粘液が蓄積し、気道炎症を永続させるかもしれない。炎症が消退していること(例えば運動不耐性の改善、胸部X線所見の改善、慢性発咳の乾性化)が臨床徴候で示唆されれば、鎮咳薬は咳を軽減するのに有利かもしれない。慢性咳嗽は気道損傷や失神を引き起こすことがある。[6] 鎮咳薬の使用は、乾性発咳をしている犬、慢性発咳のため眠ることができない犬、また気道虚脱による慢性発咳を示す犬に限定されるべきである。ヒドロコデイン重酒石酸塩やブトルファノールのような麻薬性鎮咳薬は、デキストロメトルファンのような一般市販鎮咳薬よりはるかに有効である。しかし、デキストロメトルファンが咳をコントロールするのに有効である犬もいる。麻薬性鎮咳薬の主要な副作用は鎮静あるいは嗜眠状態および便秘である。ヒドロコデイン重酒石酸塩は、0.22 mg/kg PO 6-12時間ごと、ブトルファノールは、0.05 to 1 mg/kg PO、6-12時間ごとに投与される。ともに過度な鎮静を起こさずに鎮咳に必要な量である。長期療法は重度な気道虚脱を伴う犬で必要と思われる。特に喀痰を伴う咳または気管支肺感染が存在する場合、やたらに咳を抑えないことが重要である。できれば鎮咳薬を処方する前に、咳の急性増悪の原因を解明すべきである。

細菌感染は、通常、慢性気管支炎の犬の臨床症状の原因や増悪に重要ではない。[14] 気管支疾患の臨床兆候は一般に重症度と頻度の増減を繰り返す。慢性発咳のコントロールに抗生物質を用いても、慢性気管支炎治療を行なっていない症例の不安定な症状と変化なかった。同様に、培養陽性結果は必ずしも感染を意味せず正常な気道へのコンタミネーションかもしれない。抗生物質の使用は、気管支感染の証拠があるときのみに限られるべきである。いかなる細菌性気管支感染でも迅速かつ有効な治療は気道損傷の進行および気管支肺炎の発生を防ぐために非常に重要である。肺か下気道からの洗浄液の培養および感受性試験は、気管支拡張症の証拠のある犬(X線写真か気管支鏡所見)あるいは、膿様粘液性鼻汁、発熱あるいはX線で肺葉硬変像を示す急性増悪を示す犬では考慮されるべきである。抗生物質選択はできる限り感受性試験に基づくべきである。

広域抗生物質は、肺でよく分離される細菌の種類を考慮し処方される。血液-気管支バリアがあるので脂肪親和性の強い抗生物質を使用すべきである。このバリアにより多くの抗生物質の気管支の組織への浸透が制限されている。[6] 抗生物質は、クロラムフェニコール(50 mg/kg PO、8時間ごと)、ドキシサイクリン(2.5-5 mg/kg PO、12時間ごと)、エンフロキサシン(5-10 mg/kg PO、12時間ごと、10-20 mg/kg PO、24時間ごと)、あるいはシプロフロキサシン(10-20 mg/kg PO、24時間ごと、あるいは20-40 mg/kg PO、12時間ごと)が選択される。エンロフロキサシンのようなフルオロキノロン剤は、テオフィリンの物質代謝を抑制する。よってこの2つの薬物を組合せるとテオフィリンの中毒血漿レベルになる可能性がある。[18] フルオロキノロン剤が必要な場合、少なくとも30%のテオフィリンの投与量の減少がすすめられる。慢性・重症感染では複数の病原体がある可能性があるので、感染を消散させるためにエンロフロキサシンまたはシプロフロキサシンとクロラムフェニコール、トリメトプリム・サルファ剤(15 mg/kg PO、12時間ごと)あるいはクリンダマイシン(11 mg/kg PO、12時間ごと)の組合せが必要となるかもしれない。

酸素療法は、疾病の急性代償不全あるいは重度気管支肺炎により重度な低酸素血症を示す犬の一時的支持治療として使用される。[3] 吸入気は、粘稠な気管支分泌物を液化しかつ気道の乾燥を防ぐために加湿しなければならない。軟質加硫ゴムカテーテルで定期的に気道吸引したり(犬が挿管され機械換気されている場合)、胸部理学療法したり(患者が動ける場合)することは、蓄積された分泌物を取り除くために試みられるべきである。重度閉塞性疾患の動物で酸素療法を受けている場合、低酸素による呼吸刺激が酸素吸入によってなくなるかもしれないので、患者の換気障害を頻繁にモニターしなくてはならない。

結果および予後

慢性気管支炎はよくみられる、進行性、かつ慢性の気道疾患で、管理も可能であることが多いが、本質的に不治の疾患である。気道炎症を効果的にコントロールすることができ、また環境由来の呼吸刺激物の曝露を減じられれば、予後が改善される。しかしながら、ときに起こる増悪症状は、しばしばこの疾患の患者の慢性かつ進行性の臨床経過を特徴とする。幸いなことに、ほとんどの犬は再発性発咳の症状のみである。慢性気管支炎の犬はすべて、現在受けている治療法の有効性を評価しかつ二次性の気管支肺感染が存在しないことを確認するための定期検査を行なうべきである。慢性気管支炎に伴う主な合併症にはCOPD、気管支肺炎、気管支拡張症、そして重症例では、肺性心がある。気管支肺感染は、迅速かつ効果的に治療をしなければいけない。気管支拡張症の犬は、定期的に(3〜6か月ごと)気管支肺炎の進行についても検査されるべきである。肺性心(右心不全)は肺血管抵抗の上昇に起因する深刻な併発症である。肺性心は、重度の気管支肺炎を伴った慢性気管支炎が進行した結果おこるもので、患者に重篤な予後を示す。

引用文献

1. Wheeldon EB, Pirie HM, Fischer EW et al: Chronic respiratory dis?ease in the dog, J Small An Pract 18:229, 1997.

2. Prueter JC, Sherding RG: Canine chronic bronchitis. In Spaulding GL, editor: Symposium on respiratory diseases, Vet Clin North Amer 15: 1085, 1985.

3. Arms TC: Chronic bronchitis in dogs. In Kirk RW, editor: Current veterinary therapy, vol 9,

4. Haschek WM: Response of the lung to injury. In Kirk RW, editor: Current veterinary therapy, vol 9,

5. Shore SA,

6. Johnson L: CVT update: Canine chronic bronchitis. In Bonagura JD, editor: Current veterinary therapy, vol 13,

7. Padrid PA, Hornof W, Kurperchoek C et al: Canine chronic bron?chitis: A pathophysiologic evaluation of 18 cases, J Vet Intern Med 4:172, 1990.

8. Pirie HM, Wheeldon EB: Chronic bronchitis in the dog, Adv Vet Sci Comp Med 20:253, 1976.

9. Reif JS, Rhodes WH: The lungs of aged dogs: A radiographic?morphologic correlation, J Am Vet Radiol Soc 7:5, 1996.

10. Lindsey JO,

11. McKiernan BC,

12. Wheeldon EB, Breeze RG, Pirie HM: Animal model: Chronic bron?chitis in dogs, Am J Path 96(1):355, 1979.

13. Turk JR, Rantanen NW: Chronic bronchitis, cardiomegaly, and me?dial hypertrophy of small pulmonary arteries in a dog, J Small Anim Pract 23:719, 1982.

14. Padrid P: Diagnosis and therapy of canine chronic bronchitis. In Kirk RW, editor: Current veterinary therapy, vol 12,

15. Saetta M, DiStefano A, Maesterelli P et al: Airway eosinophilia in chronic bronchitis during exacerbations, Am J Respir Crit Care Med 153:1646,1994.

16. Papich MG, Bronchodilator therapy. In Kirk RW, editor: Current vet?erinary therapy, vol 9,

17. McKiernan BC,

18. Intorre L, Mengozzi G, Maccheroni M et al: Enrofloxacin-theophylline interaction: Influence of enrofloxacin on theophylline steady-state pharmacokinetics in the beagle dog, J Vet Pharmacol Ther 19:352, 1995.